The Tree of Life

El privilegiado altavoz mediático del Festival de Cannes, inigualable amplificador informativo de proporciones bíblicas, capaz de elevar a los altares de la mítica a una película con aspiraciones de acontecimiento planetario, parecía el destino natural de “The Tree of Life”, un ambicioso proyecto, largamente acariciado durante décadas, cuya leyenda ayudó a engrandecer el propio certamen francés. Seis años después del desembarco en salas comerciales del que hasta ahora era su cuarto y último largometraje, y siendo fruto y consecuencia inmediata de la coherencia interna de una trayectoria insobornable y honesta, su presentación en sociedad vendría a refrendar lo que ya sabíamos, esto es, que Terrence Malick goza de una plaza reservada para ocupar un pedestal insigne en el panteón de los intocables.

Publicado: 31/05/2011

Pensad cómo un árbol crece a pesar de sus heridas. Si se le rompe una rama no se detiene, sino que sigue alzándose en busca de la luz.

De exigua producción fílmica, Malick, cuya indescifrable personalidad aúna introversión y discreción, representa el arquetipo del outsider al que el establishment no ha logrado domesticar a pesar de hacerlo partícipe, a su manera, de los fastos y los oropeles que difícilmente disociamos de la servidumbre mercantilista que legisla la industria cinematográfica. Cabeza visible de esa cinefilia autoral propensa a entender el cine como arte total (de ahí su ascendencia wagneriana o kubrickiana, según se mire), desde los setenta hizo suya aquella máxima bressoniana que disertaba sobre batallas libradas en los márgenes de los mapas. Hoy, en plena madurez como cineasta y ciudadano del mundo, el de Ottawa brinda la que posiblemente sea su obra cumbre, una manifestación ególatra del gesto exorbitante y categórico de la creación artística que, para su audiencia potencial, se descubre como dadivosa invitación a embarcarse en un viaje iniciático.

“The Tree of Life” revela una exuberancia lingüística y una caligrafía visual que apenas permite cotejar referentes y delata la destilación esencial del talento exultante de su realizador. Una gema de subyugantes ademanes plásticos y alusiones alegóricas epatantes que, rehuyendo de la untuosidad y la fluctuación tonal, nos sumerge con su estilo poco prosaico y su exquisito refinamiento formal en lo que vendrían a ser las diatribas de un film-tesis desde una perspectiva teleológica e, incluso, científica, si tomamos como válida la concepción baziniana de la verdad. Sin quebrar de modo intransigente los lazos con los dispositivos de la ficción, su arquitectura narrativa, lineal y compleja, consagrada tanto a los códigos del clasicismo como a las virtudes de la elipsis y los artilugios del montaje, sugiere un discurso meticuloso y obcecado en el detalle, un nuevo escenario proclive a la reflexión autoconsciente y al feliz connubio de imagen y sonido más allá de dislexias, aprovechando, no solo las posibilidades del score firmado por el francés Alexandre Desplat (próximo al esquema metódico del binomio Greenaway/Nyman, se confiesa extraordinariamente nostálgico en las piezas de piano), sino también el de la distinguida colección de composiciones signadas por Smetana, Mahler, Holst, Berlioz o el multiinstrumentista serbio Arsenije Jovanovic.

Admitiendo la inexorabilidad de nuestras circunstancias (aunque su poso no nos resulte tan taciturno como el de “The Fountain”, el opus schopenhaueriano de Darren Aronofsky), el súbito y desgarrador fallecimiento de un hijo durante el servicio militar es el catalizador de un relato que autoriza a Malick para discernir sobre lo micro (una hermosa crónica familiar en el contexto de la pujante América de la década de los 50) y lo macro (una profusa biografía del universo que abarca desde la cosmogénesis hasta su desvanecimiento en las postrimerías de la historia) de la existencia, logrando una hagiografía de la misma sin visiones cosméticas ni excesos afectivos, obviando aproximaciones oblicuas y sacudiendo nuestra mirada cuando encapsula aquello que es escurridizo e inaprensible: la vida que no cesa de irrumpir.

El camino de la Gracia

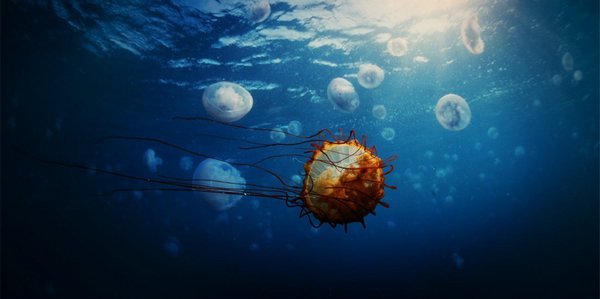

“¿De quién es esta voz que habla dentro de mí y no deja de alentarme y guiarme?”. En estos términos, atormentado por el vacío y el vértigo, se cuestionaba el capitán Smith una necesidad acuciante en uno de los pasajes más lánguidos y contemplativos de “El nuevo mundo”. Aquel interrogante lo asume en la película que nos ocupa la señora O'Brien, el personaje interpretado por Jessica Chastain. Una madre, de grácil figura y ropajes vaporosos, tan generosa como entregada a los suyos, que irradia amor puro, bondadosa misericordia y dulzura celestial, protagonista insospechada de deliciosas fantasías féericas que la exhiben flotando, ajena a los designios de la gravedad, o recostada en un ataúd de cristal, predispuesto para conservar su belleza inmaculada ad eternum. La ternura que profesa por sus tres retoños corre paralela al mensaje de magnanimidad que trata de inocularles. La Gracia, entendida como un regalo de sustantividad panteísta, no le impide reclamar réplica a Dios sobre nuestro lugar y nuestro papel en una realidad que se nos antoja caótica y abstrusa. ¿Qué entraña el hecho humano en el devenir del cosmos infinito? ¿Qué encarna el hombre en esta vorágine bigger than life? Antes de situarnos en el epicentro más fecundo de la evolución, Malick zambulle al espectador en la colosal exposición cronológica de lo que podríamos denominar los prolegómenos del origen espaciotemporal del universo, apabullando, al hilo del réquiem que el polaco Zbigniew Preisner dedicase al malogrado Krzystof Kieslowski, con deslumbrantes abstracciones que nos remiten a la amalgama de imágenes primitivas de la legendaria “Fantasía”. Partiendo de un paradigma cosmológico bien conocido, nos convertimos en testigos excepcionales del Big Bang; de descomunales explosiones que propulsan el nacimiento de estrellas y otros astros; de vastas galaxias que se expanden sine die y meteoritos que colisionan contra un planeta bisoño; de precipicios abisales y concavidades terráqueas de morfología uterina; de partículas en incesante actividad que promueven la aparición de las primeras formas de vida a través de la mitosis; del interregno, previo a la aparición de los homínidos, de asombrosas criaturas marinas y pequeños dinosaurios que ya auguran la futura lucha por la supervivencia del más fuerte.

“¿De quién es esta voz que habla dentro de mí y no deja de alentarme y guiarme?”. En estos términos, atormentado por el vacío y el vértigo, se cuestionaba el capitán Smith una necesidad acuciante en uno de los pasajes más lánguidos y contemplativos de “El nuevo mundo”. Aquel interrogante lo asume en la película que nos ocupa la señora O'Brien, el personaje interpretado por Jessica Chastain. Una madre, de grácil figura y ropajes vaporosos, tan generosa como entregada a los suyos, que irradia amor puro, bondadosa misericordia y dulzura celestial, protagonista insospechada de deliciosas fantasías féericas que la exhiben flotando, ajena a los designios de la gravedad, o recostada en un ataúd de cristal, predispuesto para conservar su belleza inmaculada ad eternum. La ternura que profesa por sus tres retoños corre paralela al mensaje de magnanimidad que trata de inocularles. La Gracia, entendida como un regalo de sustantividad panteísta, no le impide reclamar réplica a Dios sobre nuestro lugar y nuestro papel en una realidad que se nos antoja caótica y abstrusa. ¿Qué entraña el hecho humano en el devenir del cosmos infinito? ¿Qué encarna el hombre en esta vorágine bigger than life? Antes de situarnos en el epicentro más fecundo de la evolución, Malick zambulle al espectador en la colosal exposición cronológica de lo que podríamos denominar los prolegómenos del origen espaciotemporal del universo, apabullando, al hilo del réquiem que el polaco Zbigniew Preisner dedicase al malogrado Krzystof Kieslowski, con deslumbrantes abstracciones que nos remiten a la amalgama de imágenes primitivas de la legendaria “Fantasía”. Partiendo de un paradigma cosmológico bien conocido, nos convertimos en testigos excepcionales del Big Bang; de descomunales explosiones que propulsan el nacimiento de estrellas y otros astros; de vastas galaxias que se expanden sine die y meteoritos que colisionan contra un planeta bisoño; de precipicios abisales y concavidades terráqueas de morfología uterina; de partículas en incesante actividad que promueven la aparición de las primeras formas de vida a través de la mitosis; del interregno, previo a la aparición de los homínidos, de asombrosas criaturas marinas y pequeños dinosaurios que ya auguran la futura lucha por la supervivencia del más fuerte.

Entonces, Malick regresa al hombre, piedra angular del planteamiento biologicista, rey autocoronado del proceso evolutivo. De la génesis del universo a un abdomen abultado que anuncia un feliz embarazo. Y con él, el milagro. A diferencia de Conrad, para el que “la vida no resistía una mirada demasiado profunda”, el cineasta de Illinois se adentra sin ataduras en el territorio salvaje y libérrimo de la infancia, indagando en los recovecos y enigmas de la misma sin apenas sostener un plano fijo, optando por emancipar a la cámara de ligaduras, evidenciando una actitud lúdica y revoltosa, que le permite perseguir a los imberbes chiquillos atendiendo antes a principios rossellinianos (“las cosas están ahí, para qué cambiarlas” afirmaba el italiano), que a los fundamentos de la mímesis aristotélica. Disfraces que conmemoran el espíritu jovial del Día de los Muertos; esparcimiento entre sábanas que siempre huelen a lavanda; bromas en la bañera y trastadas inofensivas que reciben, como contrapartida, una sonrisa cómplice.

Si, en “Días del cielo”, el oscarizado Néstor Almendros pretendía apresar los contrastes otoñales y crepusculares del medio rural, subrayando así, junto a la partitura de Morricone y una orquestación errática, el carácter fantasmático de aquel cuento moral, el mexicano Emmanuel Lubezki aprehende aquí lo epidérmico y lo intangible, la luz y los claroscuros de una etapa esencial, la que forjan los vínculos primarios. Un ciclo en el que, ante un cúmulo de estímulos que se presume inagotable, comenzamos a escudriñar el sentido y la referencia de la realidad circundante.

El camino de la Naturaleza

El señor O'Brien (Brad Pitt) personifica, como no podía ser de otro modo, el camino de la Naturaleza y, consciente de ello, ejerce el papel del tutor autoritario, del pater familias que inculca a su prole la necesidad de enfrentarse sin estoicismo a un mundo hostil que exige contundentes respuestas defensivas. Nuestra condición bicéfala (ángeles y demonios) atesora esa fracción implacable, severa e insaciable. La disciplina y la fortaleza son los emblemas de esta doctrina que reclama jóvenes resistentes y autosuficientes para el día de mañana, dotados de una coraza impenetrable y calculadores por definición.

El señor O'Brien (Brad Pitt) personifica, como no podía ser de otro modo, el camino de la Naturaleza y, consciente de ello, ejerce el papel del tutor autoritario, del pater familias que inculca a su prole la necesidad de enfrentarse sin estoicismo a un mundo hostil que exige contundentes respuestas defensivas. Nuestra condición bicéfala (ángeles y demonios) atesora esa fracción implacable, severa e insaciable. La disciplina y la fortaleza son los emblemas de esta doctrina que reclama jóvenes resistentes y autosuficientes para el día de mañana, dotados de una coraza impenetrable y calculadores por definición.

Músico frustrado, amante de la solemnidad romántica de Johannes Brahms, pronto descubre los parabienes del American Way of Life durante la gran época de las ideas, aquel tiempo en el que un hombre podía y debía hacerse a su propia medida. Malick es sutil al respecto: un proceso judicial que anticipa futuros conflictos en torno a la propiedad intelectual; travesías por el globo cuyo testimonio son elegantes obsequios que presagian un mercado globalizado; imposiciones laborales que obligan a emprender una expedición, dejando atrás una casa-urna que custodiaba los mejores recuerdos de una época irrepetible; y la zalamería del bon vivant parapetado por el imperio capitalista, adicto a las timbas de póker y aficionado a juguetonas bufonadas como la que protagoniza junto a una camarera y un fajo de billetes, pura fanfarronada para deleite de sus descendientes, los mismos que calcarán milimétricamente esta conducta en el ámbito escolar, en su primera aproximación a lo femenino a través de la curiosidad y el deseo.

Efectivamente, el progenitor prepara a sus cachorros para “mirar a la tierra por dentro”. Entronca, pues, con otra de las incógnitas que aquí se plantean, el problema de la teodicea (remitiéndonos a la cita del Libro de Job que abría la película, ese requerimiento a un Dios ausente). ¿Cómo justificar la existencia del mal? Malick, a la manera del idiota de Fedor Dostoievski, emplea todo su magisterio a la hora de describir el primer encontronazo de los niños con la vileza y la perversidad de un mundo que hasta entonces creían virtuoso y bucólico. La enfermedad (el lisiado con el que se topan en la ciudad), la violencia (el impetuoso delincuente que escolta con dificultad la policía), la destrucción (un incendio y sus secuelas que, en apenas diez segundos, el norteamericano delinea con una elipsis sublime) y, finalmente, la muerte (el niño ahogado en el río y el posterior oficio funerario). Los proto-adultos descubren la envidia, la ira y el sufrimiento, la cara terrible de un cosmos en el que el dolor es el elemento mejor repartido. Se materializan los celos que se intuían en la niñez, la travesura se convierte en daño intencionado, y brotan los indicios de una postura opositora contra la potestad de la figura paternal. En “Días del cielo”, una pareja de amantes encaraba la sospecha y la culpabilidad cuando un tercer vértice entraba en juego; en “La delgada línea roja”, los aspirantes a héroes de guerra renunciaban a su ingenuidad primigenia cuando se desmoronaban en un campo de batalla en el que nadie les juzgaría por sus crímenes; en “El nuevo mundo”, la candidez del indio nativo la corrompía el señorío del civilizado. Esta miltoniana degradación de la virtud planea, como vemos, a lo largo y lo ancho de toda la obra malicksiana.

Pero sería erróneo atribuir al padre un ministerio execrable. El patriarca se siente incapaz de tocar el órgano cuando su hijo mediano, en el que late el corazón de un artista, entona a la guitarra la bella melodía de una canción que le trae gratas reminiscencias, embelesado por la destreza y la clarividencia de su pupilo. Y, con semblante de admiración y respeto, elogia al mayor de la casa, al que premia interpelándole por su nombre (Jack), por primera y única vez en todo el metraje: el aprendiz se ha hecho hombre.

El paraíso perdido

Podría ser un día cualquiera y, sin embargo, todo apunta a que no es así (¿el aniversario de la muerte de su hermano?). Jack (Sean Penn), habitante incierto de un espacio diáfano, despierta preso de la confusión y el malestar. No intercambia palabra alguna con la que parece ser su esposa. Inmediatamente, desnudamos la cotidianidad de un hombre que ha alcanzado la cúspide de aquello que jerarquizaba los sueños de su padre. En la jungla de cristal y acero que constituye la gran urbe del siglo XXI, el sujeto contemporáneo es víctima de su propia utopía, de la senectud de un sistema de creencias y valores ávido de metas imposibles. Desde su torre de marfil (el uso del formato 65mm permite a Malick abrazar una óptica espacial abrumadora cuando filma rascacielos y oficinas), Jack, irónicamente, no puede reprimir un deseo intangible, el anhelo inexcusable de rememorar su infancia, el paraíso perdido.

Podría ser un día cualquiera y, sin embargo, todo apunta a que no es así (¿el aniversario de la muerte de su hermano?). Jack (Sean Penn), habitante incierto de un espacio diáfano, despierta preso de la confusión y el malestar. No intercambia palabra alguna con la que parece ser su esposa. Inmediatamente, desnudamos la cotidianidad de un hombre que ha alcanzado la cúspide de aquello que jerarquizaba los sueños de su padre. En la jungla de cristal y acero que constituye la gran urbe del siglo XXI, el sujeto contemporáneo es víctima de su propia utopía, de la senectud de un sistema de creencias y valores ávido de metas imposibles. Desde su torre de marfil (el uso del formato 65mm permite a Malick abrazar una óptica espacial abrumadora cuando filma rascacielos y oficinas), Jack, irónicamente, no puede reprimir un deseo intangible, el anhelo inexcusable de rememorar su infancia, el paraíso perdido.

Aprisionado en un cárcel autoimpuesta, las visiones de Jack tienen una función liberadora, la catarsis propia de la redención. Entre remembranzas de aquel edén, el cosmos conquista su acabamiento y cumplimiento, la desintegración al final de los tiempos entre detonaciones estelares y parajes devastados. En el escalón definitivo de la historia, Jack adulto persigue a Jack niño a través de un desierto inhóspito. Cruzado el último umbral, lo que queda no es el limbo, sino un puzzle reconstruido con fragmentos de la memoria. No es el firmamento beatífico que promete la cristiandad (a pesar de lo que pudiesen sugerir algunas siluetas volátiles y etéreas) ni un espacio mental a la lynchiana. No es la gloria new age sino el corolario de una religión entendida como religación en cuanto apuesta existencial. Pasado, presente y futuro. Distintas generaciones de un mismo clan. Aquella playa en la que una vez festejaron una jornada dominical. El árbol, todavía frágil y diminuto, cuyas venideras ramificaciones trazarían todo un itinerario vital. El momento del perdón y la comprensión, de ese amor que nos impide contemplar nuestro legado como un mero y fugaz parpadeo. Un discurso que, no por esperanzador, resulta menos temerario, menos melancólico.

El árbol de la vida

En “The Tree of Life”, Malick hace gala de una narrativa rigurosa y luminosa, dotada de ese sentido de la maravilla que tantas veces echamos en falta en el séptimo arte, sorprendente por su temperamento autorreferencial (la piedra cuya apariencia nos evoca la silueta de un dinosaurio; la acuarela del joven creador que invoca el germen de nuestro sistema solar...). Nada es casual, todo cuanto presenciamos responde a una lógica puntillosa, a la sazón, fuerza motriz de un relato que habla del proceso de aprendizaje, de la madurez. Por ello, sus tres últimos planos certifican su intencionalidad primera: un ascensor que desciende, como Jack en su éxodo a los cimientos de su identidad, al lugar donde la reconciliación es posible; un campo dominado por el girasol, símbolo de la plenitud, de la luz que nunca cesa; y el puente, viva imagen del tránsito, del movimiento perenne.

En “The Tree of Life”, Malick hace gala de una narrativa rigurosa y luminosa, dotada de ese sentido de la maravilla que tantas veces echamos en falta en el séptimo arte, sorprendente por su temperamento autorreferencial (la piedra cuya apariencia nos evoca la silueta de un dinosaurio; la acuarela del joven creador que invoca el germen de nuestro sistema solar...). Nada es casual, todo cuanto presenciamos responde a una lógica puntillosa, a la sazón, fuerza motriz de un relato que habla del proceso de aprendizaje, de la madurez. Por ello, sus tres últimos planos certifican su intencionalidad primera: un ascensor que desciende, como Jack en su éxodo a los cimientos de su identidad, al lugar donde la reconciliación es posible; un campo dominado por el girasol, símbolo de la plenitud, de la luz que nunca cesa; y el puente, viva imagen del tránsito, del movimiento perenne.

Tanto la madre como el padre de Jack siempre representaron dos maneras esquivas de rastrear nuestro emplazamiento en el cosmos. Para la señora O'Brien, la vía era espiritual, una cuestión de fe, de sentirse supeditada al plan maestro de una entidad metafísica. En cuanto a él, era la apetencia sin mesura, propiciada por un período boyante; retomando a Feuerbach, suponía "ocupar el trono de Dios", erigirse en lo más alto de las catedrales de nuestra era como líder de una nueva religión: el liberalismo económico. En ambos casos, nos situamos en la cima del sistema, cuando, en realidad, la respuesta reside en los pilares. Y el único procedimiento plausible para retornar a los mismos es la memoria; una memoria que, al contrario de lo opinado por Nietzsche, tiene un papel terapéutico, de reingreso en el estado de excelencia.

Embriagadora de principio a fin, capaz de trascender la plática cinematográfica tejiendo su armazón con la competencia del que se sabe poseedor de una habilidad narrativa poco o nada convencional, “The Tree of Life” supone la consagración de unas constantes y un estilo pletórico en sus formas. Auténtico ejercicio de orfebrería de vocación humanista y síntomas autobiográficos, todo en ella refuerza la inexplicable sensación de advertir, no la representación de la vida, sino la vida misma, las inquietudes inapelables de nuestra especie, la magia que envuelve nuestros primeros pasos en un terreno farragoso. Y es que, en pocas ocasiones (menos de las que nos gustaría), estipulamos que un retazo de viejo celuloide es digno usufructuario de la eternidad, de ese destello inextinguible que refulge en las entrañas de las obras destinadas a no morir nunca.

David López

Tags: En portada Reviews Crítica Cannes The Tree of Life Terrence Malick Brad Pitt Sean Penn Jessica Chastain Emmanuel Lubezki Alexandre Desplat

Como película, diría que es una de las peores películas que he visto nunca. Aburridísima, sin sentido ninguno, cursi, pretenciosa...¿dinosaurios?

Como reportaje de naturaleza de la bbc...quizá.

DEFINITIVAMENTE ME UNO A LOS COMENTARIOS,... EN LA SENCILLEZ ESTA EL GUSTO, LA LINEA, LA CLAVE,...TANTO ESCARCEO LITERARIO, CITAS POR DOQUIER Y EXCESO,... ME OBLIGA A LEER EN DIAGONAL PARA NO ENCONTRAR NADA INTERESANTE, HUBIERAS ESCRITO UNA PEQUEÑA RESEÑA FILMICA. ESPERO QUE NO ME DESANIME A VERLA, LA PELI,...

Pedro Mandias Couto en 06/06/2011

Joder, pues da gusto ver una crítica que se interesa por las posibilidades del castellano. Independientemente de eso buena, extensa y compleja crítica. De las que solo se ven en contadas páginas de internet.

Buena critica... pero no entendi nada. ¿Cuanto estubiste buscando en la enciclopedia tantas palabras?

Novedades en Septimovicio

'El sacrificio de un ciervo sagrado' de Yorgos Lanthimos

'El sacrificio de un ciervo sagrado' de Yorgos Lanthimos

Noticias Anna Biller: "Elaine cree que, si quieres amor, tienes que dar amor"

Anna Biller: "Elaine cree que, si quieres amor, tienes que dar amor"

Entrevistas 'The love witch' de Anna Biller

'The love witch' de Anna Biller

Noticias Julia Ducournau: "El cuerpo es un buen reflejo de nuestra mente"

Julia Ducournau: "El cuerpo es un buen reflejo de nuestra mente"

Entrevistas 'Crudo' ('Grave') de Julia Ducournau

'Crudo' ('Grave') de Julia Ducournau

Noticias 'The neon demon' de Nicolas Winding Refn

'The neon demon' de Nicolas Winding Refn

Noticias 'Rupture' de Steven Shainberg

'Rupture' de Steven Shainberg

Noticias 'The eyes of my mother' de Nicolas Pesce

'The eyes of my mother' de Nicolas Pesce

Noticias 'Blair witch' de Adam Wingard

'Blair witch' de Adam Wingard

Noticias 'Creepy' de Kiyoshi Kurosawa

'Creepy' de Kiyoshi Kurosawa

Noticias 'Terrore nello spazio' de Mario Bava

'Terrore nello spazio' de Mario Bava

Noticias 'Tenemos la carne' de Emiliano R. Minter

'Tenemos la carne' de Emiliano R. Minter

Noticias

Mariano en 08/01/2012

Una crítica de mierda para una película de mierda.